個人事業主になると、自分で税金を払うことになります。

納付する金額を見て「こんなに払うのか」と愕然とする方も少なくないかもしれません。

「少しでも税金を安くしたい」と思うのは、経営者であれば当然のことと言えるでしょう。

この記事では、個人事業主が絶対知っておくべき、税金の基礎知識や税金対策を紹介します。

【参考】起業するなら法人か個人か。メリットとデメリットを徹底比較

個人事業主と税金

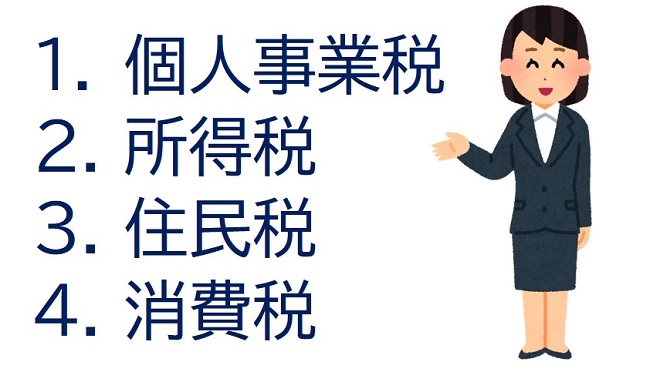

個人事業主としてビジネスを始める上で納めるべき主な税金は、

- 個人事業税

- 所得税

- 住民税

- 消費税

の4つです。

このうち所得税は、より多くの出費を経費として計上する、各種控除を受けることで税率を抑えられ、法人事業にはない税制面での各種優遇を受けられます。

開業届の提出、税務申告、その他諸手続きなど個人事業は経営する上で手間がかかるため敬遠されることもありますが、手続き等をしっかり行うことで大きな節税効果を期待できます。

【参考】個人事業主必見!経費で落とせるもの、落とせないものリスト

個人事業主が今すぐ実践できる税金対策「6つ」

それでは、個人事業主が今すぐ始められる基本的な税金対策から見ていきましょう。

①青色申告で確定申告する

まず、全ての事業主が実践すべき節税対策の一つとして、青色申告での確定申告が挙げられます。

白色申告よりも帳簿付けが複雑で事前申請をしなければ利用できないという難点もあります。

しかし、赤字を最大3年間繰り越し、所得税率を抑えられるなど、たいへん大きな節税効果が見込めます。

②事業に必要なものを可能な限り経費にする

法人とは異なり個人事業の場合、事業主自ら収支管理や経費計上をすることになるため、具体的にどんな出費が経費として落とせるのかその内訳を知っておかなければなりません。

例えば、

- 事務所の家賃

- 外出時の一部飲食代や交際費

- 慶弔金

- 交通費

- 個人事業税

- 消費税

- (事業用の)自動車税

- 印紙税など一部の租税公課

も含まれます。

より多くの出費を経費として計上できれば、それだけ節税につながります。

③家事按分を活用する

家事按分とは、自宅の一室を事務所として利用する際、光熱費と家賃をプライベート用、仕事用に分けるための考え方で、仕事用に使った出費を経費に計上します。

家賃は主に総床面積に対する仕事スペースの比率、光熱費は1ヶ月の稼働時間、もしくは稼働日数を割り当てて計算します。

④青色特典を活用する

青色申告を利用する場合、

- 青色専従者給与

- 少額減価償却

という2つの節税効果がある特典を受けられます。

青色専従者給与とは、個人事業において事業主の配偶者や親族を従業員として雇い、支払った給与の全額を経費計上できる制度です。

少額減価償却とは、最大で30万円未満の出費ならばその年の経費として一括計上できる制度です。

これらの青色特典も積極的に利用しましょう。

⑤年金、社会保証制度の掛金控除を利用する

個人事業主やその従業員が加入することになる年金や社会保障制度の掛金の一部も、所得額から差し引くことができます。

例えば、

- 社会保険

- 国民年金

- 国民年金基金

- 介護保険

- 労働保険の月々の掛金

- 保険料の全額

が該当します。

⑥その他控除を利用する

他にも様々な控除があり、以下の金額を課税所得から除外することができます。

- 配偶者との合計所得に応じて最高38万円の控除が受けられる配偶者控除

- 独身であり生計を共にする子どもがいる場合一定の条件で利用できるひとり親控除

- その他基礎控除

- 雑損控除

- 医療控除

これらを利用することで節税効果が期待できます。利用できるものは、なるべくたくさん利用したいものですね。

【参考】青色申告と白色申告の違いまとめ!副業者、フリーランス必見

さらなる効果を見込むための税金対策3つ

以上が主な税金対策となりますが、さらなる効果を見込みたい場合にはぜひ以下の方法も試してみましょう。

⑦ふるさと納税の利用

ふるさと納税とは、支援したい自治体に税金を納めることで、その地域の特産物や名産品などを返礼品として受け取れる制度です。

ふるさと納税で納めたお金は寄附金控除の対象になることから、返礼品が受け取れるだけでなく納めた分だけより多くの節税を見込めます。

ただし、収入に応じて利用できる金額に上限額があるので、いくらまでなら利用できるのかについては、税理士に聞くなり、ネット上のシミュレーションツールを使って、上限額を確認しておくようにしましょう。

⑧iDeCO、小規模企業共済への加入

個人事業主が個人型確定拠出年金、通称iDeCOに加入し掛金を払っている場合、税制上の優遇措置が受けられます。

また、廃業や退職時の生活資金を積み立てる小規模企業共済に加入している場合にも同じです。

これらの制度への加入は任意となりますが、税制上のメリットが大きいため余裕がある方はぜひ検討しましょう。

⑨事業の法人化

節税の観点から、個人事業である程度大きな収益が継続的に見込める場合、法人に切り替えることも一つの手段として念頭に置いておきましょう。

というのも、個人事業の場合は所得額が増えると累進課税によって納める金額や負担が大きくなってしまうからです。

法人に切り替えれば所得税率はある程度固定されるため、その分納める税金の額が少なくなります。

【参考】個人事業主の老後資金対策!加入できる年金制度をざっくり!

まとめ

個人事業は工夫次第でより多くの出費を経費として計上でき多くのメリットがあることから、法人と比べて税制面において非常に魅力的な場合があります。

しかし、帳簿付けや税務申告、その他手続きに多くの時間と手間を費やすことになり、経理上の負担が大きいのも事実です。

専門的な知識を要する場合もあるため、税理士など専門家の指導を仰いだ上で税金対策に取り組んでいきましょう。